Nachhaltigkeit in der Lehre

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer University for a Sustainable Future ist die Integration von Fragestellungen mit Nachhaltigkeitsbezug in Studium und Lehre. Doch was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Wie sieht nachhaltige Lehre aus?

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer University for a Sustainable Future ist die Integration von Fragestellungen mit Nachhaltigkeitsbezug in Studium und Lehre. Doch was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Wie sieht nachhaltige Lehre aus?

Verschiedene Veranstaltungen haben während der Aktionstage diese und andere Fragen thematisiert.

Irritationen durch Forschendes Lernen – ein Beitrag zur Nachhaltigkeit?

Forschendes Lernen avanciert in vielen Bundesländern zu einem zentralen hochschuldidaktischen Konzept. Dabei fehlen empirische Studien zu der Frage, inwieweit durch Froschendes Lernen Gestaltungskompetenzen bei Studierenden ausgebaut werden können. Der Vortrag hat diese Frage aufgegriffen und erste Antworten gegeben, die auf der Analyse von authentischen Gesprächen mit Studierenden aus fünf schulpädagogischen Forschungswerkstätten basieren.

Nach einem Einführungsvortrag von Prof. Dr. Angelika Paseka und Jan-Hendrik Hinzke aus dem Arbeitsbereich „Schulpädagogik und Schulforschung“ (Fakultät für Erziehungswissenschaft) folgte ein kleiner Workshop-Teil, in dem ein genauerer Blick auf die Daten geworfen werden konnte. Abgeschlossen wurde die Veranstaltung mit einer spannenden Diskussion zu Forschendem Lernen, in der insbesondere Bezüge zu Nachhaltigkeit und Bildung für Nachhaltige Entwicklung diskutiert wurden. Die zwölf Teilnehmenden reflektierten die Bedeutung von Forschendem Lernen, um Studierenden Gestaltungskompetenzen zu vermitteln und die Befähigung zu geben, komplexe Nachhaltigkeitsprobleme zu lösen.

Die Veranstaltung hat am 29. Juni stattgefunden.

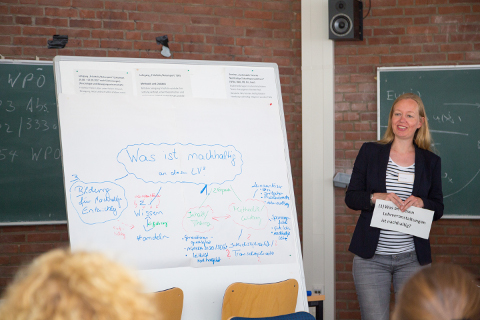

"Good Practice" von Nachhaltigkeit in der Lehre

Das KNU-Team 2 „Lehre und Studium“ hat eine Befragung unter Lehrenden vorgenommen mit dem Ziel, eine Good-Practice-Sammlung zur Bearbeitung von Nachhaltigkeitsthemen in der universitären Lehre zu erstellen. Entsprechend dem weiten Nachhaltigkeitsverständnis des KNU beschränkt sich das Spektrum eingegangener Beispiele nicht nur auf Themengebiete wie Ökologie, Klimaschutz und ressourcenschonende Verfahren, sondern umfasst auch soziokulturelle Aspekte wie gesellschaftliche und politische Partizipation, Selbstbestimmung, Solidarität sowie intra- und intergenerationelle Gerechtigkeit.

Im Werkstattgespräch am 31. Mai erarbeiteten die über 20 Teilnehmenden Kriterien, nach denen das „Good“ an der Praxis herausgearbeitet werden kann. Die Workshopbesucher hatten unterschiedliche Hintergründe: Studierende, Verwaltungsmitglieder und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen diskutierten das Thema gemeinsam. Das interaktive Format der Veranstaltung ermöglichte viele gute Denkanstöße, welche nun einerseits als Anregung für die Ausweitung und Weiterentwicklung entsprechender Angebote dienen und andererseits den Ausgangspunkt für ein Symposium bilden können, bei dem ausgewählte Beispiele vorgestellt und mit Lehrenden und Studierenden gemeinsam diskutiert werden.

Zusammenfassung der Ergebnisse (PDF)

Fotos: UHH/Dingler

Sich überlagernde Differenzordnungen. (Migrations-) Pädagogische Anmerkungen

Die (pädagogische) Thematisierung von sozialer Differenz hat seit Ende der 90er Jahre zugenommen. Im Kontext der Umsetzung von Antidiskriminierung in Organisationen und im Zuge kritischer Debatten zu sozialer Ungleichheit gewinnen auf Bürgerrechtsbewegungen und US-amerikanische Managementstrategien zurückgehende Diversity-Konzepte an Bedeutung. In der Veranstaltung ging es um Möglichkeiten und Grenzen solcher Konzepte und um die Frage, inwiefern sie pädagogische Kritik inspirieren können.

Die Vorlesung fand am Dienstagabend, den 30. Mai, im Rahmen der Ringvorlesung "diversity" statt.