Mobilität an der Universität

Mit welchen Verkehrsmitteln kommen Sie zur Universität?

Welche Vorschläge haben Sie, dies im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu gestalten?

Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigte sich die Mobilitäts-Umfrage, deren Ergebnisse nun zur Verfügung stehen.

Der verkehrsbedingte CO2-Ausstoß ist eine Herausforderung, bei der die Klimapolitik in unserem Land eher auf der Stelle tritt. Als Universität mit dem Anspruch der Nachhaltigkeit stellen wir uns dieser gesellschaftlichen Verantwortung. Deshalb wurde mit einer im September 2019 durchgeführten Befragung eine Bestandsaufnahme eingeleitet u. a. mit dem Ziel, Ihre Ideen zu erfahren, wie die Hemmnisse für klimafreundlicheres Verhalten von uns gemeinsam angegangen werden könnten.

Eine Universität der Nachhaltigkeit können wir nur gemeinsam werden – daher bedanken wir uns für die zahlreiche Teilnahme an der Online-Umfrage. Zum thematischen Rahmenprogramm der Umfrage gehörten bereits Aktivitäten wie ein Fahrradworkshop oder ein Vortrag mit Dr. Weert Canzler zum vom Wissenschaftszentrum Berlin.

An einer großen Volluniversität wie der Universität Hamburg sind neben Forschungsprojekten vor allem die Aspekte

- „Erreichbarkeit“ über ÖPNV, Fahrrad und Auto,

- „Fuhrpark und Fahrten zwischen den Standorten“ sowie

- „Dienstreisen“

für das Thema Mobilität relevant.

Auf dieser Webseite möchten wir einerseits Zusammenhänge zwischen Verkehrsentwicklung und Klimawandel aufzeigen, andererseits darstellen, was an der Universität Hamburg passiert, um sich diesen Herausforderungen zu stellen.

Die Umfrage startet am 16. September 2019!

Verkehrsentwicklung und Klimawandel

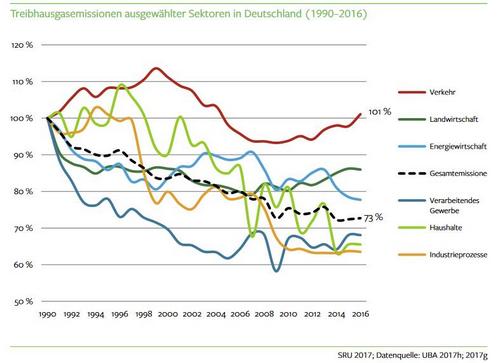

2015 hat die internationale Staatengemeinschaft in Paris beschlossen, den Anstieg der globalen Mitteltemperatur auf deutlich unter 2°C zu begrenzen. Daraufhin hat die Bundesregierung sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80 bis 95% relativ zu 1990 zu senken, was eine umfassende Dekarbonisierung erforderlich macht. Dementsprechend kann der Beschluss nur eingehalten werden, wenn deutliche Emissionssenkungen in allen Sektoren stattfinden. Im Gegensatz zur Industrie, Energie- und Landwirtschaft sind die Emissionen im Verkehr relativ zu 1990 absolut nicht reduziert worden und zeigen nach einem Abwärtstrend während der 2000er sogar wieder einen Aufwärtstrend in den letzten Jahren.

Hinweis: Mit einem Klick auf die Graphiken werden diese größer angezeigt.

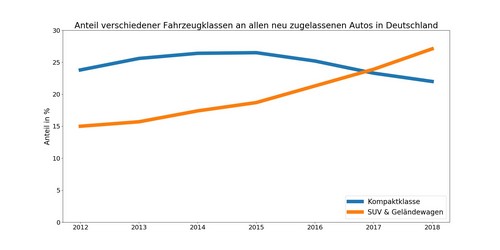

Der Straßenverkehr macht den größten Anteil der Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor aus. Zwar fanden Verbesserungen der Fahrzeugeffizienz statt, doch wurde diese Einsparung durch eine höhere Verkehrs- und Motorenleistung und eine Zunahme des Fahrzeuggewichts ausgeglichen. Beispielhaft für diesen Trend ist der inzwischen große Anteil (25%) an Geländewagen und SUVs an allen neu zugelassenen Autos in Deutschland, der sogar größer ist als der der Kompaktklasse.

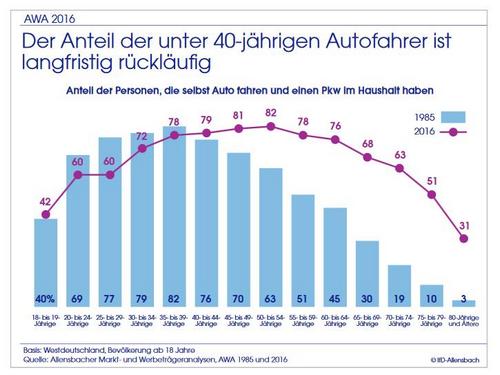

Verteilung der Autofahrenden nach Altersklassen

Richtungweisend für eine zukunftsfähige Verkehrspolitik ist die langfristige Abnahme des Anteils der unter 40-jährigen Autofahrer*innen. Während 1985 beispielsweise noch 69% der 20-24 und 77% der 25-29 Jährigen als Autofahrer*innen galten, waren es 2016 in beiden Altersgruppen nur noch 60%. Dabei ist die räumliche Verteilung bemerkenswert: Während in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen unter 60% der 24-Jährigen eine PKW-Führerschein besitzen, sind es in den Flächenländern Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz über 90%.

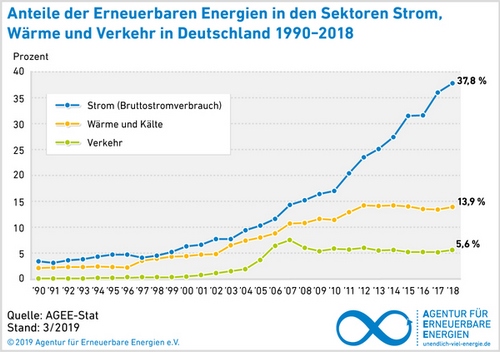

Erneuerbare Energien im Verkehrssektor

Der Verkehrssektor basiert noch immer hauptsächlich auf fossilen Energieträgern. Der Anteil an erneuerbaren Energien betrug 2018 nur 5,6% und liegt damit deutlich unter denen der Strom- und Wärmesektoren (37,8% bzw. 13,9%). Um eine Dekarbonisierung des Verkehrssektors zu erreichen, ist eine Transformation hin zu Biokraftstoffen oder strombasierten Energieträgern notwendig. Da die Nutzung von Biokraftstoffen zu Nutzungskonkurrenzen führt und sozial und ökologisch oftmals nicht nachhaltig ist, bieten hauptsächlich strombasierte Energieträger auf der Basis von erneuerbaren Energien eine zukunftsfähige Perspektive. Möglich sind hier verschiedene Antriebs- und Kraftstoffkombinationen, die sich in der Effizienz jedoch erheblich unterscheiden. Beispielsweise werden für ein batterieelektrisches Fahrzeug mit direkter Stromnutzung pro 100km nur 15 kWh benötigt, während ein Brennstoffzellenfahrzeug mit Wasserstoff 31 kWh braucht.

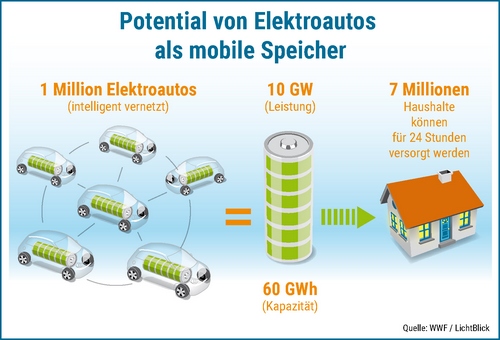

Elektroautos als Stromspeicher

Auch die Integration von Elektroautos in das Stromnetz wird laut einer Umfrage von WWF und Lichtblick stark vernachlässigt [1]. Keines der befragten Unternehmen plant, Modelle ins Angebot zu nehmen, dessen Batterien nicht nur Strom aus dem Netz ziehen können, sondern ihn auch wieder an dieses abgeben können. Dabei könnten eine Millionen Elektroautos mit jeweils 10 GW Leistung sieben Millionen Haushalte über 24 Stunden versorgen. Dies veranschaulicht das Potenzial von E-Autos, als Stromspeicher zu dienen und erneuerbare Energien dann zu speichern, wenn gerade viel Strom produziert wird.

Radverkehr

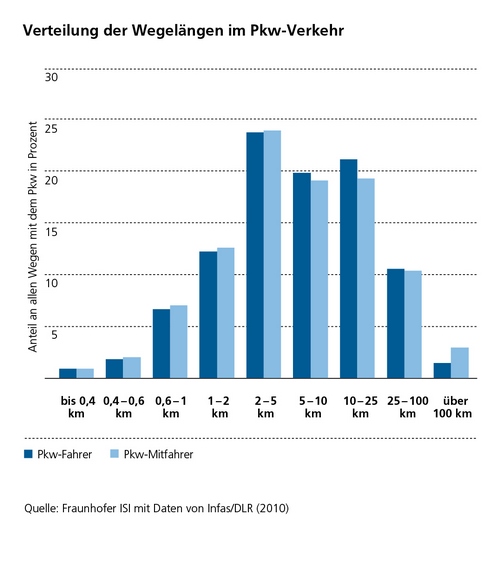

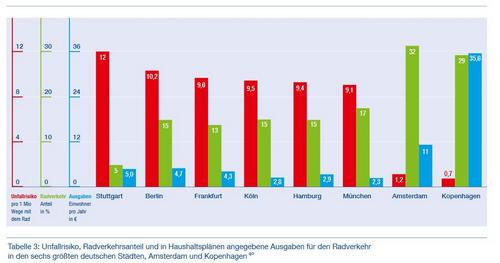

Darüber hinaus muss aber eine verstärkte Förderung des ÖPNV, des Rad- und Fußverkehrs stattfinden. 25% der Wege mit dem PKW sind Strecken, die kürzer als zwei Kilometer sind und 50% der Wege sind kürzer als fünf Kilometer. Dafür braucht es ein Umschwenken der Verkehrspolitik. Kopenhagen hat beispielsweise einen Radverkehrsanteil von 29% bei einer sehr niedrigen Unfallquote von 0,7 Unfällen pro einer Million Wege mit dem Rad. Allerdings liegen die Ausgaben für den Radverkehr auch bei 35,6 Euro pro Einwohner*in und Jahr. Berlin hingegen verzeichnet nur 4,7 Euro pro Einwohner*in und Jahr, liegt aber auch bei 10,2 Unfällen pro 1 Mio. Wegen mit dem Rad und hat einen Radverkehrsanteil von nur 15%.

Quelle: http://www.ntm.isi-projekt.de/wissprojekt-de/ntm/massnahmen/m3.php

Quelle: https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/mobilitaet-expertise-verkehrssicherheit.pdf

Vorteile durch weniger Autoverkehr

Dabei hat eine Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs auf Rad- und Fußverkehr sowie ÖPNV viele Vorteile. Eine geringere Feinstaubbelastung, weniger Stickstoffoxidemissionen sowie eine geringere Lärmbelästigung führen zu positiven Auswirkungen auf die Gesundheit, Umwelt und Natur. Auch die Umgestaltung von Fahrspuren und Parkplätzen bietet viel Potenzial für hochwertige Freiflächen wie Parks oder Spielplätze und kann so die Lebensqualität in den Städten deutlich erhöhen.

Quelle: Bundesverband CarSharing e.V. (bcs)

Textquellen:

Sachverständigenrat für Umweltfragen (2017): Umsteuern erforderlich: Klimaschutz im Verkehrssektor. Sondergutachten. Abrufbar unter: https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2016_2020/2017_11_SG_Klimaschutz_im_Verkehrssektor.pdf?__blob=publicationFile&v=25

[1]: https://www.wwf.de/2017/september/autohersteller-lassen-zukunft-vorbei-fahren/

Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel

Alle Studierenden haben mit ihrem Semesterbeitrag das Semesterticket bezahlt und können damit beliebig oft Busse und Bahnen im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) nutzen, wovon auch fünf von sechs Studierenden Gebrauch machen, so eine Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (2018). 1.087 Beschäftigte (ca. 20 %) erwarben 2017 durchschnittlich ein Jobticket („ProfiCard“).

Zudem müssen bei Dienstreisen an der Universität Hamburg vorrangig öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden.

Fahrradförderung

Wer für den täglichen Weg zur Arbeit vom Auto auf das Fahrrad umsteigt, tut nicht nur sich selbst und der eigenen Gesundheit Gutes, sondern auch der Umwelt und trägt zu einer besseren Lebensqualität in den Städten bei.

- Die UHH hat einige Diensträder sowie Fahrradanhänger und Lastenfahrräder angeschafft.

- Im Rahmen der Gesundheitswoche hat das KNU im September 2017 einen Workshop zum Thema „Mobil und gesund mit dem Fahrrad zur Uni“ veranstaltet. Ziel war dabei, umsetzbare Ideen zur Förderung der Fahrradnutzung an der Universität zu entwickeln, z. B. auf dem Weg von und zur Uni.

- Die Stabsstelle Gesundheitsmanagement ruft alljährlich die Beschäftigten der Universität Hamburg auf zur Teilnahme an der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“.

- Um die Aktionstage Nachhaltigkeit 2018 war die Universität für sechs Wochen Ausleihstation des vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) gesponserten Lastenrads KLARA. KLARA kann von allen Interessierten kostenlos ausgeliehen werden.

- Bei der Postkartenkampagne „Nachhaltig ist …“ hat u.a. die Idee „… mit dem Rad zur Arbeit fahren“ gewonnen.

- Außerdem gibt es eine Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt, in der für 3 Euro ein Arbeitsplatz für eine halbe Stunde gemietet werden kann.

- Die Stadt bietet kostengünstig Stadträder an (die erste halbe Stunde kostenlos). Viele Ausleihstationen befinden sich in unmittelbarer Nähe der Uni-Standorte.

- Kampagne der Stadt fürs Radfahren mit Song und Argumenten fürs Radfahren.

Dienstreisen, z. B. mit dem Flugzeug

Der Aspekt „Dienstreisen“ spiegelt z. B. ein grundsätzliches strukturelles Nachhaltigkeits-Dilemma zwischen  Klimaschutzverpflichtungen der Universität einerseits und dem Erfordernis der Internationalisierung von Forschung für den wissenschaftlichen Austausch (vgl. Internationales) andererseits wider.

Klimaschutzverpflichtungen der Universität einerseits und dem Erfordernis der Internationalisierung von Forschung für den wissenschaftlichen Austausch (vgl. Internationales) andererseits wider.

Da der internationale Austausch unter Forschenden immer wichtiger wird, steigt auch die Zahl an Dienstflügen an der UHH kontinuierlich. Lag die Menge aufgrund von Dienstflügen emittierter Kohlendioxidäquivalente 2014 noch bei 3.500 Tonnen (bei knapp 1.800 Flügen), so stieg sie bis 2017 auf mehr als 5.800 Tonnen an (bei mehr als 3.030 Flügen).

Dienstreisen mit dem Flugzeug sind also klimaschädlich und müssen deshalb an der Universität Hamburg „CO2-kompensiert“ werden. Diese Gelder werden genutzt, um über mehrere Jahre u. a. Moore in Mecklenburg-Vorpommern wieder zu vernässen und eine Kompostierungsanlage für organische Marktabfälle in Dar es Salaam (Tansania) zu bauen. Auf diese Weise werden Kohlenstoffsenken geschaffen – getreu dem Gedanken, dass es für das (Welt-) Klima nicht relevant ist, ob in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern oder Ostafrika CO2 gebunden wird.

Einige Flüge können durch die Nutzung von Videokonferenzangeboten vermieden werden. Gegenwärtig gibt es vier Videokonferenzräume an verschiedenen Standorten der Universität. Darüber hinaus wird ein Konzept zur Förderung von Videokonferenzen entwickelt. Aktuelle Informationen gibt es auf den Webseiten des Regionalen Rechenzentrums der Universität: https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/weitere/medienkompetenz/videokonferenzen.html.

Foto: CC0/Pixabay

Forschungsprojekte

Zahlreiche Forschungsprojekte kreisen um das Thema Mobilität. Beispiele hierfür sind die Arbeiten von Prof. Dr. Katharina Manderscheid,  die zur Entwicklung und Zukunft des Autoverkehrs als eine der Hauptquellen für CO2 und andere luft- und klimabelastende Emissionen forscht. Prof. Dr. Claus Krieger und Dr. Katrin Steinvoord untersuchen die Möglichkeiten aktiver und nachhaltiger Mobilität in der Stadt aus der Sicht von Jugendlichen. Und Prof. Dr. Stefan Voß forscht zum Teilen und zur Koordination von Transportressourcen.

die zur Entwicklung und Zukunft des Autoverkehrs als eine der Hauptquellen für CO2 und andere luft- und klimabelastende Emissionen forscht. Prof. Dr. Claus Krieger und Dr. Katrin Steinvoord untersuchen die Möglichkeiten aktiver und nachhaltiger Mobilität in der Stadt aus der Sicht von Jugendlichen. Und Prof. Dr. Stefan Voß forscht zum Teilen und zur Koordination von Transportressourcen.

Foto: CC0/Pixabay

Maßnahmenprogramm Mobilität

Im Rahmen des Arbeits- und Maßnahmenprogramms „Nachhaltigkeit konkret im Verwaltungshandeln der Universität umsetzen“ wurde eine Vielzahl an Einzelmaßnahmen entwickelt, mit denen Nachhaltigkeitsziele in der Administration und Infrastruktur umgesetzt werden sollen. Einen wichtigen Teil stellen Maßnahmen zur weiteren Reduzierung und Kompensation verkehrsbedingter und standortbezogener CO2-Emissionen dar.

Internationale Vernetzung mit Hochschulen

Die Universität Hamburg hat sich 2017 als erste deutsche Hochschule dem Europäischen Netzwerk für Nachhaltige Mobilität an der Universität (U-MOB LIFE) angeschlossen. Das Projekt zielt darauf ab, mobilitätsbedingte CO2-Emissionen von Universitäten deutlich zu reduzieren. Die UHH erklärt, durch Umsetzung von „mobility best practices“ innerhalb der nächsten 4 Jahre einen Rückgang der mobilitätsbedingten CO2-Emissionen zu erwirken.

Datenschutz und -verarbeitung

Einverständniserklärung zur Teilnahme an der Befragung

Die datenschutzrechtlichen Richtlinien sehen vor, dass sich Teilnehmende an Befragungen explizit einverstanden erklären, dass sie freiwillig teilnehmen. In der Befragung werden die Befragten gebeten zu berichten, mit welchen Verkehrsmitteln Sie zu Ihrem Hauptarbeits- bzw. Hauptstudienort gelangen und wie Sie diese bewerten. Beschäftigte werden auch nach Dienstreisen und ihrer Einschätzung zu möglichen elektronischen Ergänzungen bzw. Alternativen befragt. Daneben sind für uns Angaben zur Person von Bedeutung, bspw. der Postleitzahl des Wohnortes, das Alter und das Geschlecht. Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet. Eine direkte Weitergabe der Daten erfolgt nicht. Veröffentlichte Daten enthalten keinen Personenbezug. Die Studie wird vom Kompetenzzentrum Nachhaltige Universität, namentlich Dr. Hilmar Westholm mit Unterstützung von Prof. Dr. Katharina Manderscheid, Fachgebiet Sozialökonomie/Soziologie, und dem Projektbüro für Angewandte Sozialforschung durchgeführt.

Informationen zum Datenschutz (PDF) und zur Verarbeitung der erhobenen Daten (PDF)

Karte „Nachhaltige Mobilität für die Stadt Hamburg“

Die Karte zeigt die Verteilung und Anbindung der Universitätsstandorte über die Stadt Hamburg. Die einzelnen Standorte liegen bis zu 30km auseinander. Mit einem Klick auf die Karte gelangen Sie zur PDF-Version, die zum Download zur Verfügung steht.